근현대서울사진

- 자료소개

- 컬렉션별

-

수록도서별

- 1900년대

-

1910년대

- - A modern pioneer in Korea

- - ANNUAL REPORT[1915]

- - ANNUAL REPORT[1916]

- - ANNUAL REPORT[1917]

- - Farmers of Forty Centuries

- - Korea mission

- - MANCHURIA&CHOSEN

- - THE STORY OF KOREA

- - UNDERWOOD OF KOREA

- - Woman's missionary friend

-

- 京元線寫眞帖

경원선사진첩 -

- 京城繁昌記

경성번창기 -

- 京釜線漢江橋梁竣工紀念寫眞帖

경부선한강교량준공기념사진첩 -

- 德壽宮國葬畵帖

덕수궁국장화첩 -

- 朝鮮實業視察團

조선실업시찰단 -

- 朝鮮鐵道線路案內

조선철도선로안내 -

- 朝鮮鐵道旅行案內

조선철도여행안내[1915] -

- 朝鮮風景人俗寫眞帖

조선풍경인속사진첩 -

- 韓國風俗風景寫眞帖

한국풍속풍경사진첩[서3734] -

- 韓國風俗風景寫眞帖

한국풍속풍경사진첩[서3735] -

- 鮮南發展史

선남발전사 - - 고종황제장례식사진

- - 서울전경사진

- - 창덕궁, 창경원 사진첩

-

1920년대

- - ANNUAL REPORT[1928]

- - Burton Holmes Travel Stories

- - Glimpses of Korea

- - Korea and its people

- - The Mentor Korea

-

- 半島の翠緑

반도의 취록 -

- 寫眞帖-亞東印畵輯

사진첩-아동인화집 -

- 寫眞帖-朝鮮

사진첩-조선[서27618] -

- 寫眞帖-朝鮮

사진첩-조선[서14406] -

- 最近の朝鮮及支那

최근의 조선과 지나 -

- 朝鮮

조선 -

- 朝鮮神宮寫眞圖集

조선신궁사진도집 -

- 朝鮮鐵道旅行案內

조선철도여행안내[1924] -

- 朝鮮風俗風景寫眞帖

조선풍속풍경사진첩[서11459] -

- 純宗國葬錄

순종국장록 -

- 金剛山寫眞帖

금강산사진첩 -

- 李王家記念寫眞帖

이왕가기념사진첩

- 1930년대

- 1940년대

- 1950년대

- 홈

- 근현대서울사진

- 컬렉션

- 건설개발

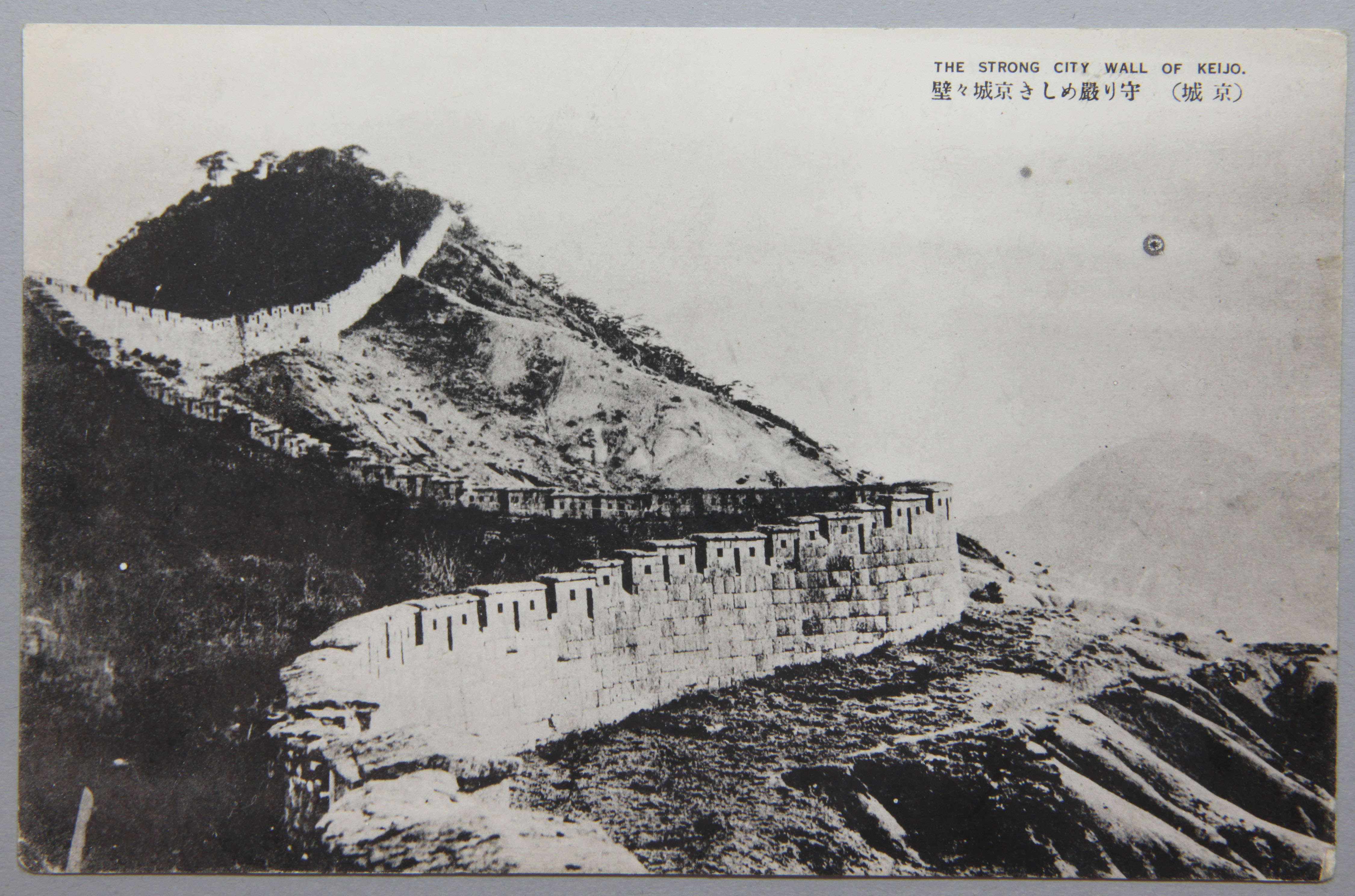

- 한양도성

한양도성